今回の國松の勉強会は「 誤嚥性肺炎」でした

誤嚥性肺炎を3つに分類(usual 、Mendelson、DAB)してあり、

興味深かったです

誤嚥性肺炎には沢山のピットフォールやパールがあるので、

勉強会では伝えきれなかったこと(思い)をまとめてみました

ポートフォリオや試験よりも一人の誤嚥性肺炎患者さんの診療をみれば、

内科レベルが判断できるくらい内科要素がぎゅっと詰まっています

①診断についてのピットフォール

(1)「初めての誤嚥性肺炎」を診断する時

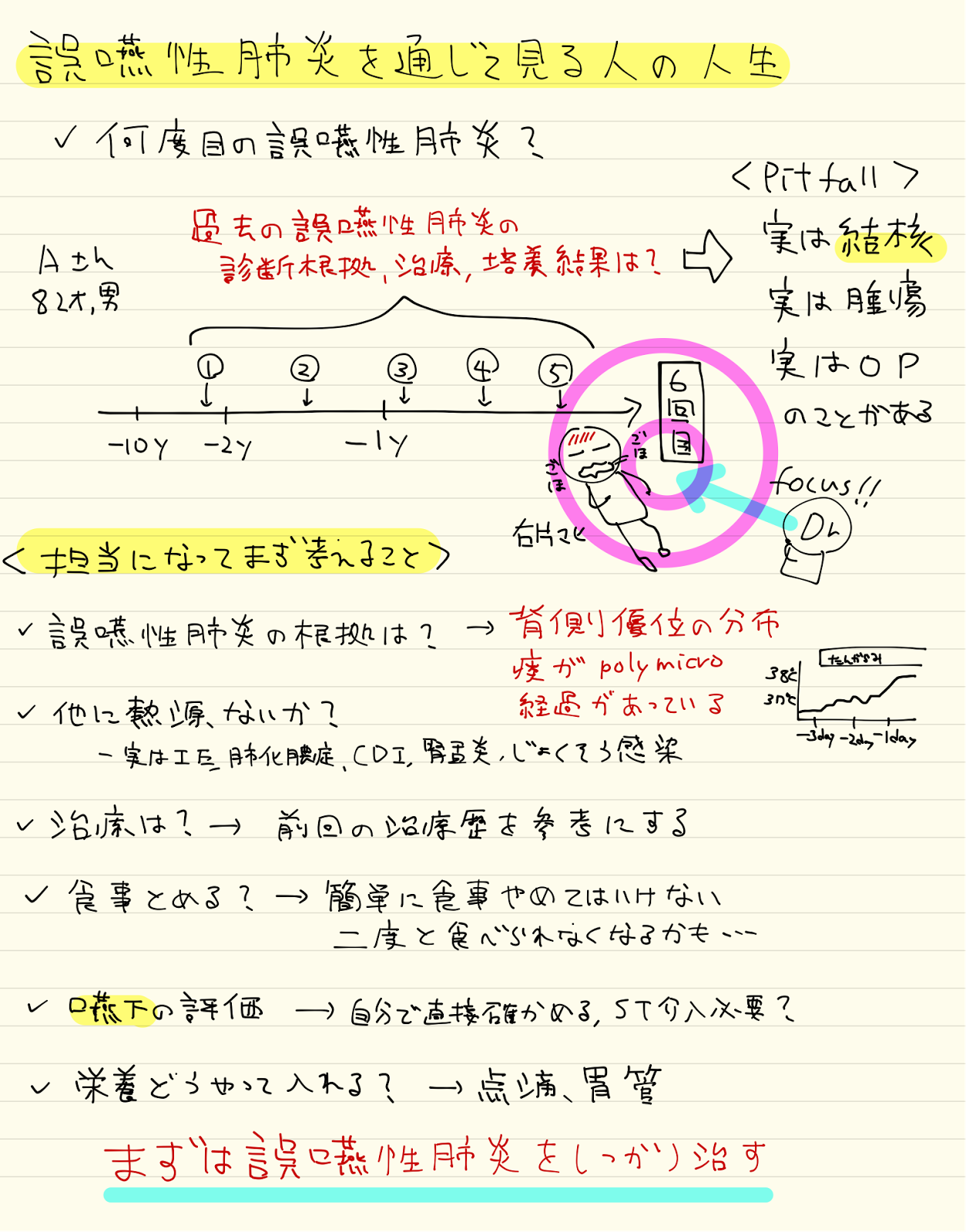

(2)「何度も繰り替えす誤嚥性肺炎」

誤嚥性肺炎の診断で最も気をつけなければならないのが、

「初めての誤嚥性肺炎」を診断する時です

これまでのカルテや病歴から誤嚥性肺炎の既往があるか必ず確認しましょう

また、面倒ではありますが、その根拠も確認してください

誤嚥性肺炎はこれがあれば、絶対誤嚥性肺炎!

といえる単独のマーカーみたいなものはなく、合わせ技一本と除外診断です

既往の誤嚥性肺炎は盲目に信じないでください

あなたの誤嚥性肺炎の診断が、

将来、患者さんに烙印が押されたように

カルテ上で一人歩きする恐れがあります

初めて誤嚥性肺炎を診断するときは、本当に誤嚥性肺炎でよいのであろうか???

と自問自答し、疑心暗鬼になってください

これまでの経験で初回の誤嚥性肺炎と診断された患者さんをみにいくと・・・

ヒトメタニューモやRSの気管支炎・肺炎だったり、

肺塞栓だったり・・・色々ありました

COVID以来、ウイルス性の気管支炎・肺炎が多いことに驚かされます

余計な抗菌薬は不要であり、感染対策が必要になりますので注意しましょう

もちろん、ウイルス感染に誤嚥性肺炎が合併していることも多々ありますが、

「誤嚥性肺炎全員にフィルムアレイを行うべき」と言っているわけではありません

ウイルス感染の流行が周囲でなかったか、鼻水はなかったか?といった病歴聴取や

誤嚥性肺炎にしてはやたらと咳が多く、喘鳴があるなあ・・・

といった違和感を大事にして欲しいのです

(2)「何度も繰り替えす誤嚥性肺炎」

感染症の三角形で考えると、患者背景(免疫・暴露・余力)が最も大事です

誤嚥性肺炎というためには、

神経筋(嚥下機能、咳、意識)や消化管に構造的・機能的な問題があるはずです

そのため、

「基礎疾患のない50歳男性が誤嚥性肺炎を繰り返す」などあり得ません

それは、診断できていない基礎疾患があるはずです

例えば、筋ジストロフィーやALSなどの神経筋疾患です

もしくは誤嚥性肺炎ではありません

例えば、結核、リポイド肺炎、肺塞栓、肺がん、好酸球性肺炎、過敏性肺臓炎など

この中でも最も注意したいのが、結核です

結核は抗菌薬投与にて何となく効いたように見える時があります

抗菌薬投与で解熱し、酸素化も改善し施設に退院したら、

後日、抗酸菌培養が陽性になって帰ってきて青ざめる・・・

といったことがあります

そのような症例を振り返ってみると、画像上、tree in budがあったり、

塵肺の既往があったり、縦隔のLNが石灰化していたり・・・

言われてみれば、結核を疑わないといけないのですが、

前向きに見ると、誤嚥性肺炎で矛盾しないように見えてしまいます

排菌している結核を見逃すと、自分だけでなく、

コメディカル(特にSTさん!)に多大な迷惑をおかけしてしまいます

結核を見逃さないための最初の一歩は、

「繰り返す誤嚥性肺炎の人の中に結核が混じっている」

という事実を知っておくことです

これが「何度も繰り替えす誤嚥性肺炎」のピットフォールです

誤嚥性肺炎の免疫は何を考えればよいのでしょうか?

免疫は感染症が発症しないように体に備わった防御機構です

誤嚥性肺炎の場合、

口腔内の環境(唾液あるか?口腔内不衛生か?)、嚥下機能、咳ができるか?

といった局所免疫が重要です

免疫というと、好中球やステロイド、免疫抑制剤、血液疾患といったものが

想起されがちですが、局所免疫に着目する視点も重要です

誤嚥性肺炎に曝露があるのでしょうか?

曝露は微生物からの曝露だけではありません

例えば、PPIや抗コリン薬、BZP系などの薬の曝露も重要です

局所免疫を落とすものと考えてもよいかも知れません

余力に関しては、言わずもがな終末期において誤嚥性肺炎が起こります

誤嚥性肺炎を発症することで、一段階死に近づいていくイメージです

聖隷浜松病院で行われた研究が参考になります

Dysphagia . 2024 Oct;39(5):837-845.

退院後の生存時間中央値は約1年で、退院5年後の生存割合は13%

→つまり2人に一人は1年以内に亡くなっています

退院時の栄養経路別の生存時間中央値は、

経口摂取で約1年8か月、経管栄養で約9か月、点滴で約1か月

→胃瘻や胃管を入れれば、いつまでも生き続けられるわけではありません

家族に説明する時に一般論の数字として参考になります

死亡率と関連する主たる要因は、男性(HR2.4)、BMI<18.5(HR2.2)、

退院時経管栄養(HR1.7)、点滴(HR4.4)

→点滴が高いのは点滴を選択した時点で亡くなることを前提としているのでしょう

ただ、間違えてはいけないのは、誤嚥性肺炎自体の予後が悪いのではなく、

誤嚥性肺炎を起こす背景の予後が悪いとうことです

Eur Geriatr Med. 2024 Feb 3;15(2):481–488.

こちらの報告では誤嚥性肺炎と診断された患者さんは、

生存率が低かったですが、それ自体が独立した予後因子ではありませんでした

命に関わるかどうかを左右するのは、

「誤嚥性肺炎かどうか」よりも虚弱さ(フレイル)や心肺疾患、年齢でした

「この人は誤嚥性肺炎だから予後が悪い」というわけではなく、

「この人の虚弱度・フレイルはどうか」「他に持っている病気は何か」

を考えなければ、予後予測を間違える恐れがあります

このように

①全身状態悪化・フレイル進行の表現系としての誤嚥性肺炎(予後が悪い)と

②局所免疫の破綻(嚥下だけ、消化管だけ)の表現系の誤嚥性肺炎(予後が良い)は

プレゼンテーションが異なります

①全身状態悪化・フレイル進行の表現系としての誤嚥性肺炎の人たちは、

いつもギリギリで嚥下を行っていると考えます

つまり、体調不良→嚥下の悪化につながり、誤嚥性肺炎を発症します

このような状況ではドミノ倒しの最後に誤嚥性肺炎があると思いながら診療を行います

この人は確かに、いつでも誤嚥性肺炎を起こしやすい背景がある・・・

だが、なぜ、今日このタイミングで誤嚥性肺炎を発症したのか?

それには理由があるはずです

誤嚥性肺炎から始まる臨床推論です

誤嚥性肺炎を診断したら終わりではありません

プロブレムリスト

# 誤嚥性肺炎

もともと脳梗塞が背景にあり、誤嚥性肺炎を繰り返している88歳男性

3日前からの微熱と痰がらみ増加あり、

本日酸素化低下を認め、施設から救急搬送となった

CTにて両側下葉にコンソリデーションを認め、

痰のグラム染色はpolymicrobial pattern

上記より、誤嚥性肺炎に矛盾せず、セフトリアキソンでの加療を開始

嚥下リハビリ、口腔ケアを行い、早期の食事摂取を目指す

よくあるカルテですよね 笑

これで終わっていないでしょうか?

いつでも誤嚥性肺炎を起こす人ではありますが、

ではなぜ「このタイミングで」起こしたのでしょうか?

例えば・・・

ショートステイから帰ったばかりで、自宅での食形態が変わった

介助者が慣れておらず、食事の姿勢や介助が変わった

せん妄があり、クエチアピンが新規に追加された後だった

施設でCOVIDが流行しており、COVIDも併発していた

心不全が悪化し、痰が多くなっていた

などなど

誤嚥性肺炎に至った原因に今後の対策が詰まっています

誤嚥性肺炎の手前に「何か」があることが多いので、

「何か」を見落とさないようにしましょう

逆に言えば、誤嚥性肺炎ドミノの手前が分からない時は、

本当に誤嚥性肺炎か?と疑った方がいいです

②局所免疫の破綻(嚥下だけ、消化管だけ)の表現系の誤嚥性肺炎

全身状態が比較的よく、余力があり元気そうに見えるのに、

誤嚥性肺炎を起こしている場合はしっかり原因を特定し、

積極的に特異的な治療や予防を検討していくことが大事です

treatable dementiaならぬ、treatable dysphasiaの考え方です

簡単にいうと嚥下障害以外に目立った症状がなく、

急速に進んだ嚥下障害は要注意です

嚥下のトラブルでなくても、例えば食道裂孔ヘルニアがひどければ手術を検討する

実は背景に強皮症があり、食道の動きが悪いかもしれない

カルシウム拮抗薬が逆流を助長しているかもしれない

便秘がひどくて、胃内容物が貯留しやすい

といった消化管のトラブルがないかも考えます

②治療についてのピットフォール

近年、嫌気性菌のカバーは不要ではないか?という報告が続いており、

誤嚥性肺炎=アンピシリン・スルバクタムの構図が崩れてきました

Chest. 2024 Jul;166(1);39-48.

Open Forum Infectious Diseases, Volume 12, Issue 3, March 2025, ofaf133

嫌気性菌カバーをする必要はないというのは、ピットフォールでも何でもなく、

常識になりつつあります

誤嚥性肺炎に限らず抗菌薬選択は、ケースバイケースであり

個々の症例で痰のグラム染色を行い、過去の培養結果を参考にし、

全身状態を判断しながら、抗菌薬の選択を行います

誤嚥性肺炎にパスで抗菌薬が入っている病院がありますが、

一番作ってはいけないパスだと個人的には思います

軽症〜中等症:スルバシリン

重症:ゾシン、メロペン

となっていた病院がありますが、本当にやめてほしいと思っていました

ただの耐性菌製造パスになってしまいますし、

緑膿菌がいるかどうかは、痰のグラム染色みればある程度わかります

緑膿菌が過去に検出されたり、今回緑膿菌が検出されたからといって、

緑膿菌をターゲットに治療しなくても治癒することは多々あります

國松の内科学にも書いてありますが、

ほとんどの誤嚥性肺炎はアンピシリンで治ります

最初から見えている細菌を全てターゲットに治療する必要はありません

治療経過が悪い場合に痰のグラム染色を再検して単一菌が増えていれば、

その時に初めて治療ターゲットにすればいいだけです

手術予防の抗菌薬のパスならわかりますが、

誤嚥性肺炎パスは抗菌薬を選択する力や適切な経過観察する力が

失われますのでやめた方がいいと思います

もしパスが必要なら、デフォルトはアンピシリンにしてはいかがでしょうか?

誤嚥性肺炎の治療の本質は、抗菌薬の選択ではなく、

いかに誤嚥を予防するかということです

誤嚥性肺炎の治療が抗菌薬の選択だと思ってしまうことが

誤嚥性肺炎治療のピットフォールです

誤嚥を予防するために考えうることは全て行います

意識レベルをよくする(例:日中の覚醒を促す努力)

口腔内の衛生を保つ(例:歯科衛生士や看護師さんの協力)

食形態を適切にする(例:栄養科と相談)

食事姿勢を適切にする(例:STさんと相談、VE、VF)

嚥下や意識レベルに悪化するような薬をやめる(例:抗コリン薬、抗精神病薬)

胃からの逆流を防ぐ(例:食べた後の姿勢、CCBをやめる)

消化管の蠕動をよくする(例:ガスモチン食前)

便秘を改善させる

oral frailに対してリハビリを行う

低体重・低栄養に対して介入(例:簡単にいうと体重を増やす努力をする)

上記介入は誤嚥性肺炎に抗う対応です

これらは今後の生活をより良く保ち、長期予後を保ちたいと

皆のコンセンサスがあれば全て行うべきです

誤嚥性肺炎にST入れて終わりと思っている人もいるかもしれませんが、

STさんからすると大変迷惑な話です

STリハビリを入れているにもかかわらず、

栄養に無頓着で入院中にどんどん痩せていっている人がいますが

これは片手おちです

車で例えるなら、片方のタイヤだけで進もうとしている状況です

リハビリと栄養が両輪ないと、真っ直ぐに進みません

リハビリをするのであれば、「頑張る」と決めたわけであり、

栄養含めて他も頑張ってください

簡単にいうと、体重を増やす努力もしましょう

STさんがどれだけ頑張っても、体重が減っていってしまっては、

嚥下状態は改善しません

誤嚥性肺炎の予防はバンドルです

一つ一つの効果は小さいかもしれませんが、

積もり積もって大きな効果になります

そのため、一つ一つを全て頑張るのか、

それともdying processとして、無理しないで余生を安楽に過ごすか

大きな方針・ゴールを立てることが、

治療を始める上で重要になります

ゴールを決めずに治療を開始することは、

車で例えるなら、目的地もなく走り出している車です

ゴールを立てるためにはSDMやACPが必要です

SDMやACPなしに誤嚥性肺炎の治療をすることは、

その場しのぎであり、やることをやっていない

「怠慢」であると自分自身を戒めています

まとめ

・診断のピットフォール

初回の誤嚥性肺炎は、誤嚥性肺炎ではないことが多い

繰り返す誤嚥性肺炎の中に「結核」が紛れ込んでいる

・治療のピットフォール

嫌気性菌をカバーしないでいいのは常識になりつつある

抗菌薬の選択ではなく、誤嚥をいかに防ぐかが治療の本質

・誤嚥性肺炎は内科医の要素が全て詰まった疾患

0 件のコメント:

コメントを投稿