今週のNEJMは長期DMのある40台の男性の多発する皮膚潰瘍の症例でした

最後のどんでん返しがびっくりしましたが、

途中までは詰将棋のようで面白かったです

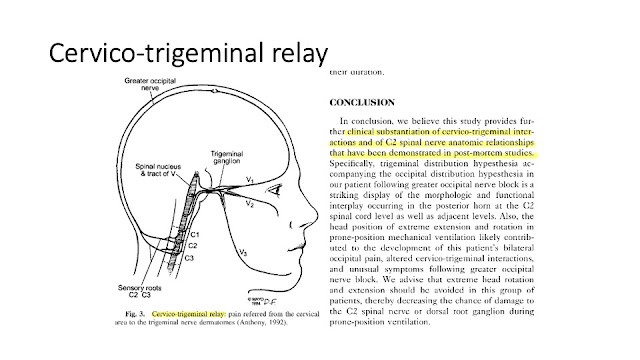

最初は痺れから始まり、length dependentとnon length dependentの議論となり、

痺れmapを活用し、これは急速に進行しているし、

手の痺れの出現が早過ぎてlength dependentっぽくないということで、

血管炎を疑う感じになりました

その後、呼吸苦が出現してきてたため、色々検査が進みました

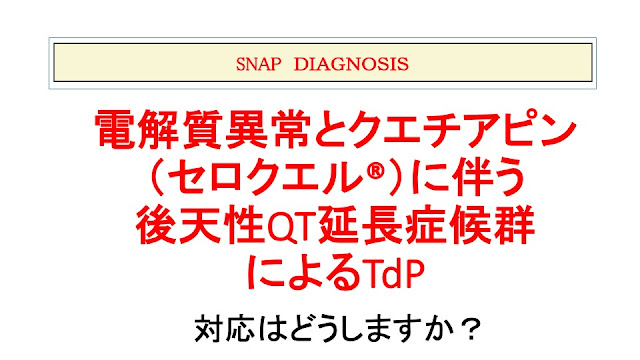

血液検査では貧血の進行や腎障害の悪化が見られましたが、

TMAっぽくはないデータでした

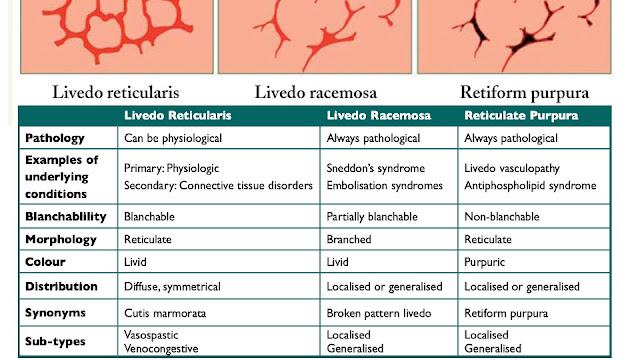

DVTもありヘパリンと同時にワーファリンが入りましたが、皮膚壊死が出現してしまい、

そこでワーファリンに惹起された過凝固病態が疑われました

ですが、その際にCAPSやHITも鑑別に上がってしまいます

この時点では、痺れのプレゼンもあったため血管炎か、もしくは過凝固病態の構図になりました

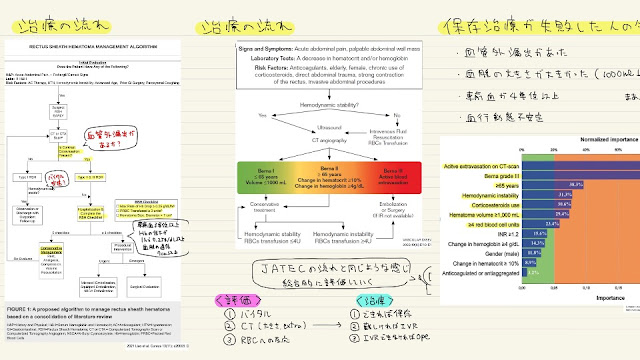

結局、壊死した部位が感染してしまいアンプタになりましたが、

この時点ではDM footやPADに伴う下腿潰瘍と判断されたためか、

精査は全く行われていない様子でした

これで一件落着なら良かったのですが、アンプタ後も手足の指の壊死が出現してきました

流石にこれはおかしいということになり、

各種サロゲードマーカーや過凝固疾患の血液検査を提出されましたが、どれも引っかからず

CTにて血管の石灰化が著明なことがわかりました(←今更?とはなりました)

普通ならDMやCKDがあれば、動脈硬化からの石灰化でしょ?ってことになりますが、

著者達は画像からは動脈硬化性の変化が乏しく、血管の石灰化がメインだからこれはおかしい!

ということになり、カルフィラキシスを疑う流れになりました

そこでアンプタした足の病理をチェックしようということになり、(←この視点は勉強になりました)

やはり動脈硬化性の石灰化ではありませんでした

カルフィラキシスの典型的な病理像やプレゼンテーションとも一致せず、

これはカルフィラキシスでもないのでは?ということになりました

結局、ACDCという稀な遺伝子病が疑われ、遺伝子検査で一発診断となったという症例でした

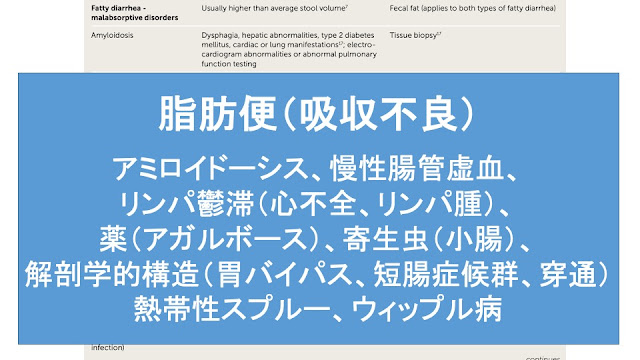

今回はまずは血管炎や過凝固病態、クリオグロブリン血症、バージャー病を疑いました

カルフィラキシスは血管炎のmimicとして出てきます

さらにカルフィラキシスが違った時に、ACDCはカルフィラキシスのmimicとして現れるというのが、

この症例のポイントでした

疑問点としては、

・そもそもACDCって初めて聞いたけど、日本での症例報告はあるのか、

疫学はどうなっているか

こういう人ってたまにいるよね〜という印象をみんな持っていましたが、

調べたことは誰もありませんでした

・PADのプレゼンテーションできたが、

動脈硬化性の変化がなく石灰化が強い症例でACDCを疑うようだが、

動脈硬化性変化がないというのはどういう根拠なのか

・カルフィラキシスのゲシュタルトと病理、治療を再度勉強し直し

・ACDCをあえて載せてきているということは啓蒙活動的な意味合いもあるのか

確かに治療法はあるので、早期診断に意味はある疾患のようだ

20-50代に多く動脈硬化リスクが乏しくて、

原因不明に末梢動脈の血管の石灰化を見たら、この疾患を疑うということが大事

カルシフィラキシスを疑う状況と疑った時の鑑別疾患についてまとめました

参考文献:NEJMのカルシフィラキシスのまとめ

May 3, 2018 N Engl J Med 2018; 378:1704-1714 DOI: 10.1056/NEJMra1505292

【ワーファリン】 VI‐3.3.ワルファリン誘発性皮膚壊死(WISN)と類似する疾患との鑑別(適正使用情報 改訂版〔本編〕 2020年2月発行)

→エーザイのまとめ(わかりやすい!)

https://faq-medical.eisai.jp/faq/show/1602?category_id=73&site_domain=faq