一度、起こされると大変なので予防したくなるのが、医療者の本音ではないでしょうか

そこそこの量のアルコールを常飲している方が入院した場合、毎回予防していますか?

それとも、離脱を早期に発見して、セルシン打てばいいんじゃないですか?派でしょうか

up to dateではroutineの予防は推奨されておりませんが、

多くの医師がroutineで予防してるよねって書かれています

セッティングにもよりますが、メリットとデメリットを考えた上で選択したいものです

アルコール多飲の習慣のある人が

何らかの病気や状態で入院した場合に考えることは

①離脱を起こしそうな人か?

②あらかじめ予防するか?

③予防するなら何をどのくらい、どうやって予防するか?

④すでに離脱が起きているか、どのくらいの重症度かどう判断するか?

⑤離脱したらどうやって治療するか?

離脱を起こしそうかどうかは、アルコールの量だけで決まるわけではありません

飲酒量なんて、いい加減です 笑

アルコールに関しては、病歴が当てにならないことを知っておきましょう

先日あった事例をご紹介します

独居で意識障害で運ばれてきた人がおりました

近所の人や家族から話を聞くと、あの人はもともとお酒は飲めない人で

お酒を飲んでいるところは見たことがないという情報でした

ですが、いざ目が覚めて確認してみると、

数年前から不眠になり、

眠るためにお酒を毎日飲むようになったとのことでした

ですので、病歴だけで飲酒の有無をスクリーニングしてはいけません

γGTPやMCVのデータも総合して考える必要があります

離脱を起こしやすいかどうかのツールとしてPAWSSがありますが、

多くの医師は直感で決めているのではないでしょうか

離脱される可能性が高いかどうかだけではなく、

離脱された場合の状況を想像することも大事です

離脱によって原疾患に多大な悪影響を与える場合は、

閾値低めになると思います

一方でBZPが入ることによるデメリットも考えます

誤嚥性肺炎やせん妄、傾眠によって食事が取れなくなる可能性もあります

入院が長引くというデータもあります

不要なBZPは避けたいものですね

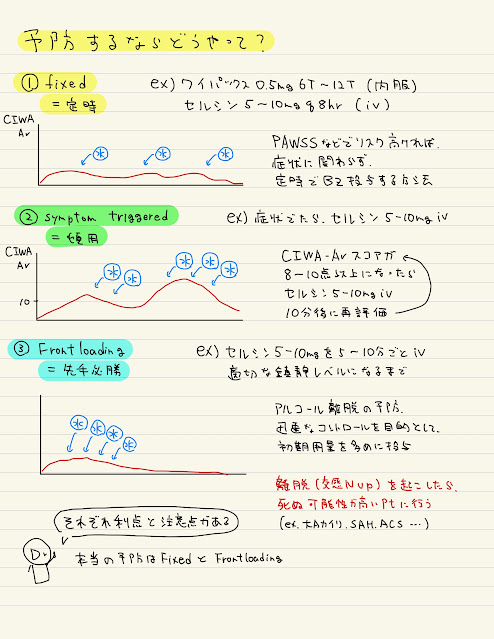

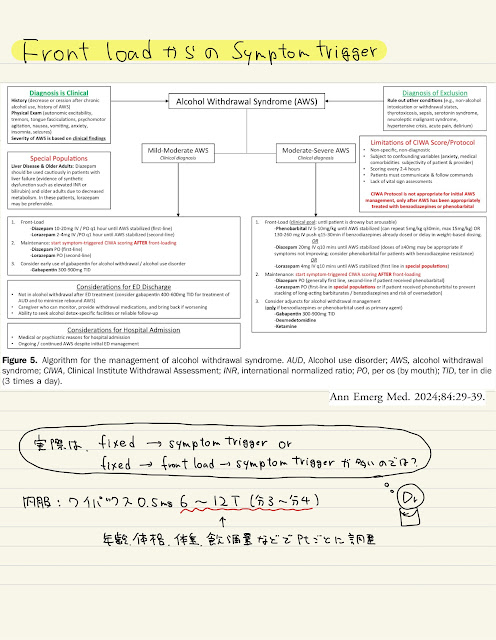

予防する場合は、ワイパックスの定時内服(fixed schedule)が多いです

予防をしない場合は、symptom triggeredやfront loadingを用います

ところで、なぜワイパックスなんでしょうか?

アルコール多飲の人は肝機能が低下している症例が多く、

ワイパックスが肝代謝ではないためです

セルシンと比較してみます

こういったfixedではなく、離脱が起き始めたら治療をする方法が

symptom triggerです

離脱が起き始めたかどうかは、CIWA-Arで点数をつけます

バイタル測定時にCIWA-Arもつけるイメージです

離脱やせん妄は火をイメージして、

治療は火の強さに応じて消火活動する感じです

CIWA Arが高くなってきたら、セルシン使ってCIWA Arを目標の点数まで下げます

最初から「がつん」と抑えこむ戦略は

Front loadingと呼ばれます

どちらもメリット、デメリットがあります

たまに盛り上がってしまった離脱の場合、

セルシンをいくら打っても効かない人がいます

途中でセルシンが水に見えてきます 笑

その場合は難治性のDTとしてBZP以外の薬を使います

呼吸抑制が少ないので、プレゼデックスが使いやすいです

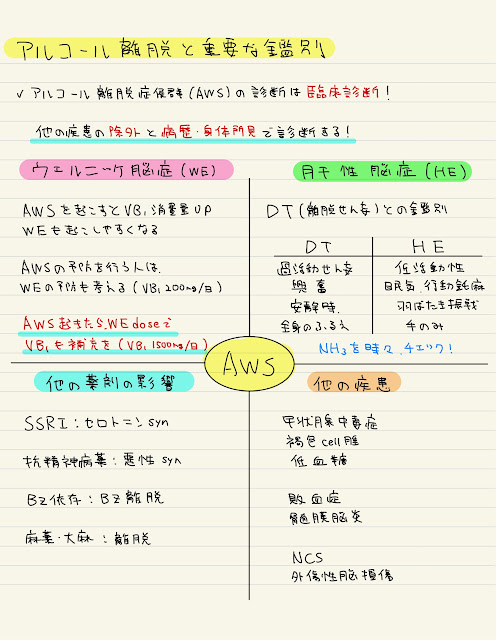

一方で難治性DTではなく、他の病態の可能性も考慮します

多量のアルコール常飲者が入院した場合、

離脱予防をするかを検討する

→メリット、デメリットを考えて最初から予防するか、症状に応じて消火活動をするか考える

離脱を早期に発見しないと、なかなか治らない

→CIWA Arスコアを治療目標として治療する

難治性の場合はBZP以外の薬を使う

→呼吸抑制に注意

0 件のコメント:

コメントを投稿